Jakarta, inca.ac.id – Di banyak kampus di Indonesia, ada satu fenomena yang perlahan tapi pasti membentuk ulang cara mahasiswa belajar, berinteraksi, hingga membangun identitas: Budaya Digital Mahasiswa. Kita tidak lagi hidup di masa di mana laptop hanya digunakan untuk mengetik makalah. Hari ini, mahasiswa membuka mata dengan notifikasi, belajar dengan search engine, berdiskusi di ruang virtual, dan membangun jejaring di platform global.

Sebagai pembawa berita sekaligus penulis, saya melihat fenomena ini bukan sekadar trend anak muda, tetapi sebagai perubahan besar yang mempengaruhi struktur akademik, sosial, bahkan ekonomi mahasiswa. Ada masa ketika tugas kelompok dilakukan sepenuhnya di ruang kelas, tetapi kini hampir semua koordinasi dilakukan melalui aplikasi pesan, Google Docs, atau platform kolaborasi lain. Semua bergerak cepat, dinamis, dan terkadang agak melelahkan, tetapi begitulah budaya digital: hidup, fleksibel, dan terus berkembang.

Dalam tulisan panjang ini, kita akan membedah bagaimana budaya digital mahasiswa terbentuk, faktor apa saja yang memperkuatnya, bagaimana pengaruhnya terhadap cara belajar, interaksi sosial, serta potensi tantangan yang muncul bersamaan dengan kehadirannya.

Dinamika Budaya Digital Mahasiswa: Sebuah Kebutuhan atau Kebiasaan Baru?

Budaya digital mahasiswa muncul bukan sekadar karena mereka hidup di zaman teknologi, tetapi karena mereka tumbuh bersamaan dengan perkembangan tersebut. Mereka bukan hanya pengguna, tetapi digital native—generasi yang secara alami memahami cara kerja teknologi dalam waktu yang relatif cepat. Namun yang menarik, budaya digital mahasiswa bukan hanya tentang kemampuan menggunakan smartphone atau laptop, tetapi juga tentang cara berpikir dan cara hidup.

Misalnya, seorang mahasiswa bernama Fajar, yang saya temui saat liputan kegiatan kampus, mengatakan bahwa ia tidak bisa belajar tanpa YouTube. “Kalau dosen jelasin cepat, saya cari ulang di YouTube. Kalau masih bingung, langsung ke Reddit atau Discord,” ujarnya sambil tertawa kecil. Anekdot ini mungkin terdengar sepele, tetapi mencerminkan realitas di kampus hari ini: mahasiswa belajar menggunakan ekosistem digital yang jauh lebih luas dari ruang kuliah.

Dalam aspek sosial, budaya digital mahasiswa juga terlihat dari cara mereka berinteraksi. Grup WhatsApp kelas menjadi ruang rapat, Instagram menjadi portofolio digital, LinkedIn menjadi CV berjalan, bahkan Twitter dapat menjadi arena debat akademik. Interaksi sehari-hari pun tidak lepas dari media digital, mulai dari membuat konten kreatif hingga membangun personal branding.

Budaya Digital Mahasiswa: Transformasi Generasi Kampus di Era Teknologi Tanpa Batas

Di sisi lain, budaya digital juga membentuk kebiasaan multitasking dan kecepatan dalam menerima informasi. Mahasiswa terbiasa membuka banyak tab dalam satu waktu, berpindah dari satu tugas ke tugas lain, dan menggunakan berbagai aplikasi untuk menghemat waktu. Namun, kebiasaan ini juga memunculkan tantangan baru: information overload. Terlalu banyak informasi yang harus dikelola membuat beberapa mahasiswa kesulitan fokus, cepat lelah mental, dan mudah stres.

Selain itu, budaya digital mahasiswa turut menciptakan standar baru dalam hal efisiensi. Misalnya, tugas kuliah kini sering meminta mahasiswa membuat presentasi dengan desain profesional, mengedit video, atau bahkan membuat infografis. Semua ini menuntut mahasiswa untuk memiliki keterampilan digital di luar kemampuan akademik inti mereka.

Namun satu hal yang pasti: budaya digital mahasiswa bukan sekadar gaya hidup, melainkan ekosistem yang membentuk proses belajar dan interaksi sosial generasi kampus modern. Dan, seperti ekosistem pada umumnya, budaya ini terus berubah dan harus terus dipahami.

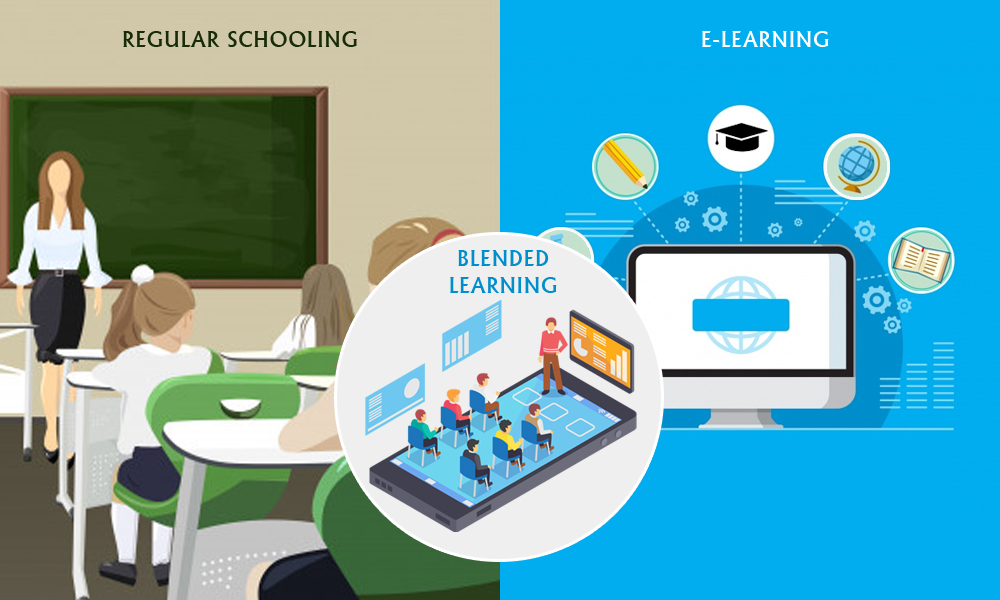

Peran Teknologi dalam Pembelajaran Modern di Kampus

Teknologi telah mengubah cara mahasiswa belajar secara radikal. Jika dulu ruang kelas adalah pusat pembelajaran utama, kini mahasiswa dapat mengakses informasi dari mana pun dan kapan pun. Platform seperti Google Scholar, e-library nasional, hingga aplikasi pembelajaran berbasis video menjadi sumber belajar yang tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih praktis.

Selain itu, Learning Management System (LMS) seperti Moodle, Canvas, dan Edmodo semakin memperkuat budaya digital mahasiswa. Dosen kini lebih sering memberikan materi kuliah dalam bentuk digital, seperti PDF, video, atau modul interaktif. Mahasiswa bisa mengunduh materi, bertanya lewat forum diskusi, hingga mengumpulkan tugas secara online.

Di beberapa kampus besar, penggunaan teknologi sudah menjadi bagian dari kurikulum. Mahasiswa diajarkan literasi digital, keamanan siber dasar, hingga etika digital. Hal ini tidak hanya membuat mereka mahir secara akademis, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang kini hampir sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi.

Tak hanya itu, teknologi juga melahirkan gaya belajar baru. Banyak mahasiswa yang kini belajar sambil mencatat di iPad, menyimak podcast pendidikan, atau mengandalkan aplikasi flashcard digital seperti Anki. Fenomena hybrid learning juga membuat mahasiswa memiliki fleksibilitas dalam mengikuti kelas, sehingga pembelajaran terasa lebih human-friendly dan tidak terlalu kaku seperti masa lalu.

Namun, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan. Tidak semua mahasiswa memiliki akses merata terhadap perangkat digital. Ketimpangan teknologi masih menjadi isu nyata di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, distraksi digital dari media sosial atau game online dapat menjadi ancaman bagi produktivitas mahasiswa.

Tetapi satu hal pasti: dunia pendidikan telah bertransformasi, dan mahasiswa menjadi bagian paling aktif dalam perubahan ini.

Identitas Digital Mahasiswa: Antara Personal Branding dan Tekanan Sosial

Di era budaya digital, mahasiswa bukan hanya belajar di kampus; mereka juga hidup di dunia digital. Identitas mereka kini melekat pada akun media sosial, portofolio online, dan jejak digital yang mereka tinggalkan. Dalam banyak kasus, media sosial menjadi tempat mahasiswa menunjukkan siapa diri mereka: gaya hidup, hobi, kemampuan, dan pencapaian.

Sebagian mahasiswa menggunakan platform ini untuk membangun personal branding, terutama mereka yang bersiap memasuki dunia profesional. LinkedIn menjadi tempat untuk mengunggah pengalaman organisasi, prestasi akademik, hingga kegiatan magang. Instagram dan TikTok banyak dimanfaatkan mahasiswa kreatif untuk membuat konten desain, seni, hingga edukasi.

Namun, fenomena ini tidak selalu berdampak positif. Ada tekanan sosial yang muncul dari budaya pamer pencapaian. Beberapa mahasiswa merasa tertinggal jika melihat teman-temannya sudah sukses lebih dulu: punya karya, proyek, sertifikasi, atau relasi profesional yang lebih luas. Tekanan ini menciptakan kecemasan digital yang cukup signifikan.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang keamanan digital membuat beberapa mahasiswa rentan terhadap pencurian data, cyberbullying, atau bahkan doxing. Karena itu, literasi digital tidak hanya harus fokus pada teknologi, tetapi juga pada etika, keamanan, dan batasan penggunaan platform digital.

Namun, identitas digital bisa menjadi aset besar bagi mahasiswa jika digunakan dengan bijak. Banyak peluang beasiswa, lomba nasional, hingga kesempatan magang yang didapatkan melalui platform digital.

Kolaborasi Digital: Transformasi Tugas Kelompok Mahasiswa

Salah satu aspek paling terasa dari budaya digital mahasiswa adalah cara kerja kelompok. Dulu, tugas kelompok berarti mencari waktu bertemu di kampus. Kini, kolaborasi digital telah mempermudah hampir semua proses.

Google Docs memungkinkan banyak orang mengedit dokumen secara bersamaan. Trello dan Notion membantu mengatur tugas dan timeline. Bahkan presentasi pun kini bisa dibuat online tanpa harus bertemu secara langsung.

Anekdot menarik datang dari sekelompok mahasiswa di Surabaya yang saya temui beberapa waktu lalu. Mereka mengerjakan tugas kelompok besar tanpa pernah bertemu langsung satu pun. Semuanya dilakukan lewat Zoom, WhatsApp, dan Google Drive. Ketika jadwal mereka terlalu padat, diskusi dilakukan malam hari sambil rebahan.

Fenomena ini menciptakan efisiensi luar biasa, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Beberapa mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi sehingga kehilangan kemampuan komunikasi tatap muka. Ada pula yang lebih memilih bekerja sendiri dalam kelompok karena kolaborasi daring membuat koordinasi kadang melelahkan.

Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa kolaborasi digital telah menjadi tulang punggung produktivitas mahasiswa di era sekarang.

Tantangan Budaya Digital Mahasiswa dan Masa Depannya

Budaya digital mahasiswa bukan tanpa masalah. Tantangan terbesar adalah overdependence terhadap teknologi. Ketika semua dilakukan secara digital, mahasiswa sering merasa gelisah jika tidak memegang ponsel atau tidak terhubung ke internet. Fenomena ini dikenal sebagai nomophobia.

Selain itu, tidak semua informasi di internet benar. Mahasiswa perlu keterampilan literasi digital untuk memilah informasi yang valid dan tidak. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting.

Tantangan lainnya adalah kecemasan digital yang timbul dari perbandingan sosial. Semakin banyak mahasiswa yang merasa tidak cukup baik ketika melihat kesuksesan orang lain di media sosial. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental jika tidak ditangani dengan bijak.

Namun, masa depan budaya digital mahasiswa sangat cerah. Perkembangan teknologi seperti AI, cloud computing, hingga metaverse kemungkinan besar akan membentuk cara belajar dan berinteraksi di masa depan. Mahasiswa generasi mendatang mungkin akan menggunakan teknologi yang lebih canggih, tetapi nilai-nilai fundamental seperti kreativitas, empati, dan integritas tetap menjadi pilar penting.

Jika budaya digital dikelola dengan bijak, mahasiswa dapat memaksimalkan potensinya untuk belajar lebih cepat, membangun jaringan lebih luas, dan menciptakan peluang karier yang lebih besar.

Kesimpulan

Budaya digital mahasiswa bukan sekadar tren tech-savvy. Ini adalah transformasi besar yang melibatkan cara berpikir, cara belajar, cara berinteraksi, dan cara membangun identitas di tengah era digital yang berkembang sangat cepat. Generasi kampus saat ini berdiri di garis depan revolusi digital, dan mereka memiliki kesempatan besar untuk menciptakan masa depan yang lebih kuat dan inovatif—asal mereka mampu mengelola budaya ini dengan bijak.

Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Pengetahuan

Baca Juga Artikel Dari: Teori Komunikasi Sosial: Fondasi Penting bagi Mahasiswa dalam Memahami Interaksi Modern