Jakarta, inca.ac.id – Bagi mahasiswa, hidup di kampus bukan hanya soal kuliah dan ujian. Ada satu kata yang seolah sudah menjadi bagian dari keseharian mereka: deadline.

Batas waktu pengumpulan tugas ini bisa jadi sumber motivasi — atau mimpi buruk. Semuanya tergantung dari bagaimana seorang mahasiswa mengelola waktunya, energinya, dan prioritasnya.

Di banyak kampus, terutama menjelang akhir semester, suasana sering kali berubah drastis. Ruang perpustakaan yang biasanya tenang tiba-tiba penuh. Warung kopi dekat kampus tak pernah sepi. Dan laptop-laptop mahasiswa menyala hingga larut malam, diiringi dentingan sendok di cangkir kopi dan keluhan pelan: “Tugas ini kapan selesainya ya…”

Itulah realitas yang akrab bagi generasi mahasiswa masa kini. Di balik layar laptop, mereka berjuang dengan deadline tugas kampus — laporan penelitian, makalah, esai reflektif, hingga proyek kelompok yang sering kali datang bersamaan.

Tapi menariknya, di balik tekanan itu ada juga kreativitas yang luar biasa. Banyak mahasiswa justru menemukan ritme terbaiknya di bawah tekanan waktu. Ada yang baru bisa menulis dengan lancar satu jam sebelum batas pengumpulan, dan entah bagaimana, hasilnya tetap memuaskan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa deadline bukan sekadar batas waktu, melainkan sebuah sistem yang memaksa mahasiswa belajar tentang manajemen diri. Dalam dunia akademik dan profesional, kemampuan ini sangat berharga.

Namun di sisi lain, terlalu banyak deadline tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan stres, kelelahan, bahkan burnout. Inilah yang membuat pembahasan tentang deadline dalam ilmu pengetahuan sosial mahasiswa menjadi menarik — karena ia menyentuh aspek psikologis, sosial, hingga budaya belajar di kalangan muda.

Deadline Sebagai Cerminan Sistem Sosial di Dunia Kampus

Jika kita memandang kampus sebagai sebuah miniatur masyarakat, maka deadline adalah salah satu bentuk sistem sosial yang paling efektif dalam mengatur ritme kehidupan di dalamnya. Ia menciptakan struktur, kedisiplinan, dan akuntabilitas.

Mahasiswa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan aturan waktu yang ditetapkan dosen atau institusi. Dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk “kontrol sosial” — sebuah mekanisme yang memastikan setiap individu bertindak sesuai norma.

Namun, efeknya tidak selalu seragam.

Ada mahasiswa yang melihat deadline sebagai tantangan. Mereka menggunakan batas waktu itu untuk mengasah keterampilan berpikir cepat dan bekerja efisien. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai beban, terutama jika tugas menumpuk dan sistem perkuliahan tidak memberi ruang bagi jeda atau keseimbangan.

Mari kita ambil contoh nyata.

Rani, mahasiswa semester lima di sebuah universitas negeri, pernah berkata bahwa hidupnya terasa seperti “kejar-kejaran dengan waktu.” Dalam satu minggu, ia harus mengerjakan empat laporan praktikum, dua esai, dan satu proyek kelompok. “Kalau satu tugas aja telat, efeknya bisa ke semuanya,” ujarnya sambil tersenyum lelah.

Cerita Rani bukan kasus langka. Data survei mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia menunjukkan bahwa 80% mahasiswa merasa tertekan oleh banyaknya deadline tugas kampus. Namun menariknya, hampir separuh dari mereka juga mengaku bahwa deadline membuat mereka lebih disiplin.

Dari sisi sosial, ini menunjukkan bahwa sistem deadline bukan hanya soal tekanan akademik, tetapi juga alat pembentukan karakter. Ia memaksa mahasiswa untuk belajar memprioritaskan, berkoordinasi, dan mengelola waktu secara strategis.

Dengan kata lain, deadline adalah latihan sosial yang tidak diajarkan di kelas, tapi dijalani setiap hari.

Psikologi di Balik Deadline — Antara Tekanan dan Motivasi

Bicara tentang deadline tugas kampus, kita tidak bisa lepas dari sisi psikologisnya. Banyak mahasiswa mengatakan bahwa mereka “baru bisa bekerja kalau sudah mepet.” Fenomena ini dikenal sebagai Procrastination Boost Effect — sebuah kondisi di mana tekanan waktu justru meningkatkan fokus dan produktivitas.

Namun tidak semua orang bisa memanfaatkan tekanan ini dengan sehat. Dalam penelitian psikologi pendidikan, deadline yang terlalu ketat atau terlalu banyak bisa menimbulkan distres akademik — perasaan cemas berlebihan, kelelahan mental, bahkan penurunan motivasi belajar.

Ada istilah menarik di kalangan mahasiswa: “deadline-driven lifestyle.”

Gaya hidup ini menggambarkan kebiasaan mahasiswa yang baru bergerak ketika waktu sudah hampir habis. Mereka mungkin bukan pemalas, tetapi sistem belajarnya terbentuk dari siklus tekanan dan kelegaan. Begitu tugas selesai, muncul rasa puas, tapi tak lama kemudian, siklus itu terulang lagi.

Kondisi ini bisa menciptakan ketergantungan pada tekanan waktu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu pola tidur, kesehatan mental, bahkan kemampuan berpikir jernih.

Namun di sisi lain, deadline juga berperan sebagai pemicu produktivitas.

Tanpa batas waktu, banyak tugas tidak akan selesai. Otak manusia cenderung menunda jika tidak ada urgensi. Deadline memberikan sinyal jelas tentang kapan sesuatu harus diselesaikan, dan itu membuat mahasiswa mengatur energi dengan lebih fokus.

Contoh sederhana: Bayangkan jika dosen memberikan tugas tanpa batas waktu pengumpulan. Bisa jadi sebagian besar mahasiswa akan terus menunda, menunggu “waktu yang pas” untuk mengerjakannya — yang sering kali tidak pernah datang.

Jadi, meskipun tekanan deadline bisa membuat stres, ia juga adalah instrumen motivasi.

Kuncinya bukan pada menghilangkan deadline, melainkan mengatur hubungan yang sehat dengannya.

Strategi Mahasiswa Menghadapi Deadline Tugas Kampus

Dari pengalaman mahasiswa di berbagai universitas, muncul banyak strategi kreatif dalam menghadapi deadline. Sebagian lahir dari kesadaran diri, sebagian lagi dari pengalaman “terbakar” karena telat mengumpulkan tugas.

Berikut beberapa strategi yang sering digunakan — dan terbukti efektif:

1. Membuat Timeline Realistis

Alih-alih menulis “kerjakan tugas A” dalam catatan, mahasiswa yang produktif memecahnya menjadi langkah kecil: mencari referensi, membuat kerangka, menulis draft, lalu revisi. Setiap langkah diberi tenggat kecil agar tidak menumpuk di akhir.

2. Menggunakan Teknik Pomodoro

Banyak mahasiswa memanfaatkan teknik ini — bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Pola ini menjaga fokus sekaligus mencegah kelelahan mental.

3. Kolaborasi Kelompok yang Efektif

Dalam tugas kelompok, masalah klasiknya adalah pembagian kerja yang tidak seimbang. Mahasiswa yang cerdas biasanya membuat sistem kerja transparan menggunakan spreadsheet atau aplikasi manajemen proyek. Ini membantu menghindari drama menjelang deadline.

4. Mengelola Energi, Bukan Sekadar Waktu

Deadline bukan hanya masalah jam, tapi juga energi mental. Mahasiswa yang tahu kapan dirinya paling produktif — entah pagi atau malam — bisa menyelesaikan lebih banyak dalam waktu lebih singkat.

5. Menjaga Pola Tidur dan Kesehatan

Kedengarannya klise, tapi banyak mahasiswa lupa: tubuh lelah berarti otak lambat. Tidak sedikit mahasiswa yang menyesal begadang semalaman, hanya untuk menghasilkan tulisan yang kacau.

6. Menerima Ketidaksempurnaan

Perfeksionisme sering menjadi jebakan. Mahasiswa yang terlalu fokus pada hasil sempurna justru lebih sering menunda. Kadang, menyelesaikan tugas “cukup baik” lebih penting daripada tidak menyelesaikan sama sekali.

Salah satu mahasiswa pernah berkata, “Aku sadar kalau kadang yang bikin aku telat bukan karena susah, tapi karena takut hasilnya nggak bagus.”

Kalimat sederhana ini menggambarkan dilema yang dialami banyak mahasiswa modern — tekanan bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari ekspektasi diri sendiri.

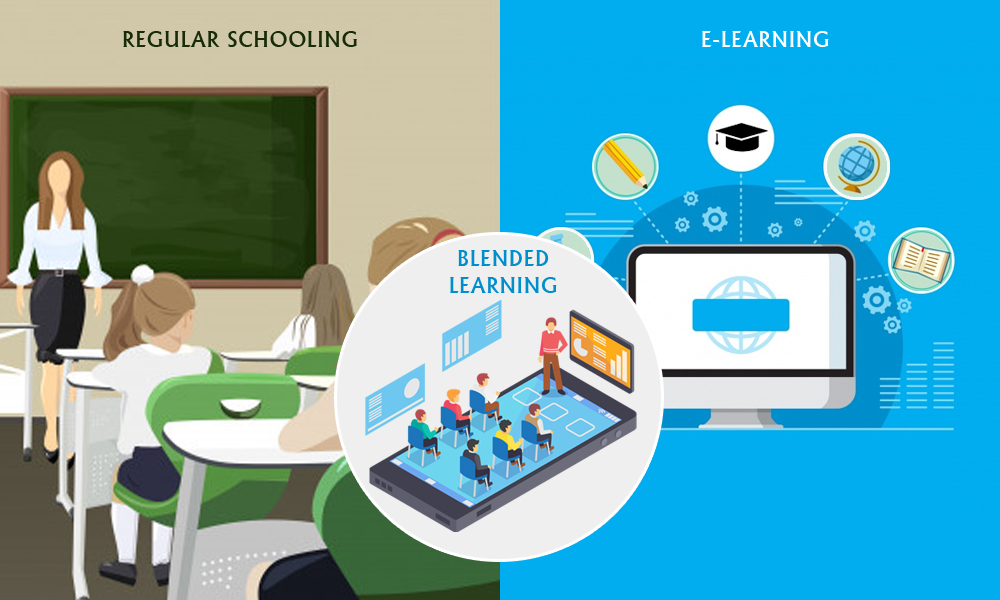

Transformasi Digital dan Deadline di Era Mahasiswa Modern

Dulu, mahasiswa harus menyerahkan tugas dalam bentuk kertas, lengkap dengan jilid dan tanda tangan. Kini, semuanya serba digital. Deadline bukan lagi pukul 12 siang di meja dosen, tapi pukul 23.59 di sistem e-learning atau Google Classroom.

Kemudahan ini ternyata juga membawa tantangan baru.

Banyak mahasiswa mengaku merasa lebih tertekan di era digital, karena sistem otomatis menutup pengumpulan tepat waktu. Tidak ada lagi “toleransi lima menit” atau alasan klasik seperti “macet di jalan.”

Namun di sisi lain, teknologi juga membuka jalan baru untuk manajemen waktu. Aplikasi seperti Notion, Trello, dan Google Calendar membantu mahasiswa merencanakan pekerjaan mereka dengan lebih rapi. Bahkan ada yang menggunakan AI sebagai asisten belajar untuk merangkum materi atau membantu brainstorming ide tugas.

Transformasi ini menunjukkan bahwa hubungan mahasiswa dengan deadline tugas kampus juga berevolusi. Dulu, tekanan berasal dari fisik dan waktu; sekarang, ia datang dari sistem digital yang serba cepat dan otomatis.

Namun satu hal tetap sama: manusia di balik layar tetap harus berpikir, beradaptasi, dan bertanggung jawab.

Refleksi — Deadline Sebagai Guru Kehidupan

Setelah semua tekanan, kopi dingin, dan malam tanpa tidur, apa yang sebenarnya dipelajari mahasiswa dari deadline?

Mungkin jawabannya sederhana: manajemen hidup.

Deadline mengajarkan mahasiswa untuk tidak hanya menjadi cerdas secara akademik, tapi juga tangguh secara mental. Ia menuntut keseimbangan antara disiplin dan fleksibilitas, antara idealisme dan realitas.

Dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, deadline bisa dilihat sebagai bentuk pembelajaran kolektif. Ia memaksa mahasiswa untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan beradaptasi dengan lingkungan akademik yang terus berubah.

Dan mungkin, justru di saat-saat paling mendesak itulah, karakter sejati seorang mahasiswa terbentuk.

Karena pada akhirnya, hidup setelah kampus pun tak jauh beda. Dunia kerja, bisnis, bahkan kehidupan pribadi semuanya memiliki deadline-nya sendiri.

Maka, siapa pun yang bisa menaklukkan deadline tugas kampus — dengan tenang, terencana, dan beretika — sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia yang lebih luas.

Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Pengetahuan

Baca Juga Artikel Dari: Skala Prioritas Mahasiswa: Menyeimbangkan Hidup Dunia Kampus